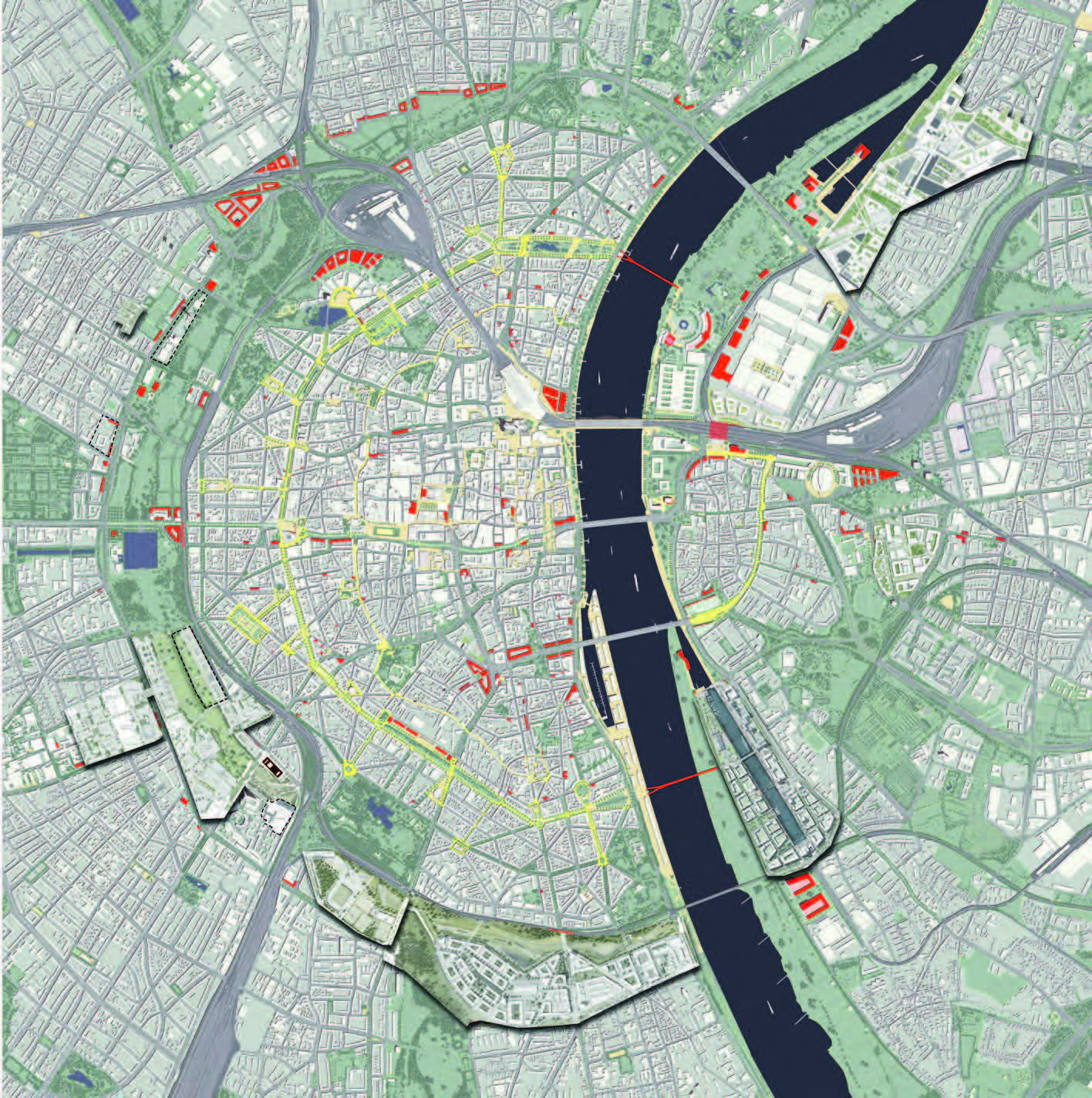

Der städtebauliche Masterplan Innenstadt ist ein Regiebuch für die zukünftige Entwicklung der Innenstadt. Er umfasst das Gebiet der linksrheinischen Innenstadt und Deutz. Das Gebiet ist unterteilt in sieben Interventionsräume, die wiederum einzelne Projekte in Form von Betrachtungsräumen beleuchten.

Die Kölner Wirtschaft hat 2007 die Notwendigkeit erkannt, die städtebauliche Entwicklung der Stadt aktiv zu fördern und zu begleiten. Der zu diesem Zweck gegründete Verein "Unternehmer für die Region Köln e. V." beauftragte – in Abstimmung mit uns und der Politik – das Frankfurter Büro Albert Speer + Partner und finanzierte den Masterplan. Um einen hohen politischen und öffentlichen Konsens zu erreichen, wurde die Erarbeitung des Masterplans durch einen moderierten Diskussionsprozess auf verschiedenen Ebenen unterstützt. Mit Beschluss vom 5. Mai 2009 nahm der Rat den städtebaulichen Masterplan Innenstadt als grundsätzliche Handlungsempfehlung und strategische Zielausrichtung für die zukünftige Einwicklung der Innenstadt an. Wir wurden beauftragt, den Masterplan, begleitet von einer sogenannten Lenkungsgruppe, schrittweise umzusetzen.

Sieben Interventionsräume

Das Büro Albert Speer + Partner hat sieben Interventionsräume definiert, die zusammen das Gerüst des Masterplans bilden. Einen besonderen Fokus legten sie auf die drei großen Freiräume, an denen auf unverwechselbare Weise die Geschichte der Stadt ablesbar ist:

Die weiteren Freiräume, die den Masterplan komplettieren, sind die folgenden:

Konkrete Maßnahmen empfiehlt der Masterplan an zahlreichen Leitprojekten innerhalb der Interventionsräume, zum Beispiel dem Domumfeld, dem Opernquartier oder dem Umfeld des Deutzer Bahnhofs.

Der Masterplan hat einen zeitlichen Horizont zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung bis 2020 vorgegeben sowie eine perspektivische Entwicklung über diesen Zeitraum hinaus. Die Maßnahmen gehen wir seit 2009 sukzessive an und setzen sie projektbezogen um. Die Umsetzung wird von der Geschäftsstelle Masterplan koordiniert.

Bilanzierung und Fortschreibung – zehn Jahre Städtebaulicher Masterplan

Im Jahr 2019 haben wir das zehnjährige Bestehen des Masterplans gefeiert und gleichzeitig im Rahmen einer Bilanzierung untersucht, welche Projekte bereits umgesetzt oder angeschoben werden konnten. Die gewonnenen Erkenntnisse haben uns Hinweise auf möglichen Fortschreibungsbedarf gegeben, um die Kontinuität und Qualität der Planungsprozesse in der Innenstadt sicherzustellen. Wir haben festgestellt, dass sich die großen Potential-/Konversionsflächen inzwischen geplant und umgesetzt werden. Auch zahlreiche (hoch-)bauliche Maßnahmen wurden zwischenzeitlich angegangen.

© Albert Speer und Partner / Stadt Köln

© Albert Speer und Partner / Stadt Köln

Handlungsbedarf besteht dagegen weiterhin im Bereich des öffentlichen Raumes. Dieser muss verstärkt sowohl konzeptionell als auch durch konkrete Umsetzungsmaßnahmen über den städtebaulichen Masterplan qualifiziert werden. Hier sehen wir die Möglichkeit einer vertieften Weiterentwicklung der vorgegebenen Interventionsräume des Masterplans. Basierend auf den aktuellen Entwicklungstendenzen wollen wir daher in einem ersten Schritt strategische Konzepte für die beiden Interventionsräume Innerer Grüngürtel sowie die Ost-West-Achse erarbeiten.

Ziel ist es, den städtebaulichen Masterplan für die Zukunft als Steuerungsinstrument und Regiebuch für die Innenstadt zu stärken und fortzuschreiben.

Weitere Informationen

Beschluss des Rates zum Masterplan Mitteilung zur Bilanzierung und Fortschreibung MasterplanKontakt

Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:

Geschäftsstelle Masterplan: Telefonnummer 0221 / 221-24299